|

炫麗的喔~~

|

眼花撩亂囉唷:on_22:

這是萬花筒世界ㄇ:on_14: |

很美呃---

電腦繪圖嗎? |

還真是炫麗阿,推一下~~

|

很炫的圖

這些圖真是太炫了,可以拿來當桌布

|

好漂亮的圖案喔:on_53::on_53:

|

引用:

|

感謝校長的指引~~

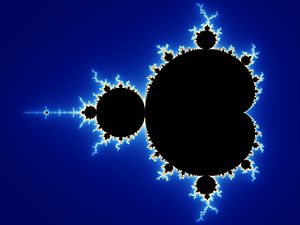

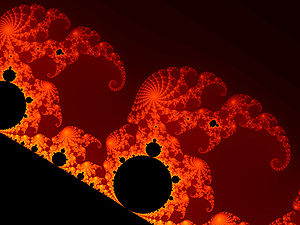

碎形

維基百科,自由的百科全書   曼德勃羅集合是碎形中的一個很有名的例子。   曼德勃羅集合的局部放大圖 碎形一般是指「一個粗糙或零碎的幾何形狀,可以分成數個部份,且每一部份都(至少會大略)是整體縮小尺寸的形狀」,此一性質稱為自相似。碎形一詞是由曼德勃羅於1975年提出的,有「零碎」、「破裂」之意。 碎形一般有以下特質:

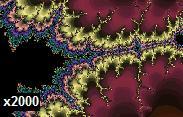

目錄 歷史   謝爾賓斯基三角形的動畫表示,只顯示出無限遞迴的最初九次。   要做出一個科赫雪花,首先先畫出一個正三角形,然後再將每一邊中央三之分一長的線段以一對同長度的線段取代,使之成為一個等腰的「凸角」。接下來,再對上一步驟所形成的每一個邊做同樣的動作,無限遞迴下去。隨著每一次的迭代,此形狀的周長會增加出原長度的三分之一來。科赫雪花即是無限次迭代的結果,且會有無限長的長度,但其面積卻還是有限的。因此,科赫雪花和其他相似的構造有時會被稱為「怪獸曲線」。 17世紀時,數學家兼哲學家萊布尼茨思考過遞迴的自相似,碎形的數學從那時開始漸漸地成形(雖然他誤認只有直線會自相似)。 直到1872年,卡爾·魏爾施特拉斯給出一個處處連續但處處不可微的例子,在今日被認為是碎形的圖形才出現。1904年,科赫·范·卡區不滿意魏爾施特拉斯那抽象且解析的定義,給出一個相似函數但更幾何的定義,今日稱之為科赫雪花。1915年瓦茨瓦夫·謝爾賓斯基造出了謝爾賓斯基三角形;隔年,又造出了謝爾賓斯基地毯。原本,這些幾何碎形都被認為是碎形,而不如現今所認為的二維形狀。1938年,保羅·皮埃爾·雷維在他的論文《Plane or Space Curves and Surfaces Consisting of Parts Similar to the Whole》中將自相似曲線的概念更進一步地推進,他在文中描述了一個新的碎形曲線-雷維C形曲線。 格奧爾格·康托爾也給出一個具有不尋常性質的實數子集-康托爾集,今日也被認為是碎形。 複數平面的迭代函數在19世紀末20世紀初被朱爾·亨利·龐加萊、菲利克斯·克萊因、皮埃爾·法圖和加斯東·茱莉亞等人所研究,但直到現在有電腦繪圖的幫忙,許多他們所發現的函數才顯現出其美麗來。 1960年代,伯努瓦·曼德勃羅開始研究自相似,且寫下一篇論文《英國的海岸線有多長?統計自相似和分數維度》。最後,1975年,曼德勃羅提出了「碎形」一詞,來標記一個物件,其豪斯多夫維會大於拓撲維。曼德勃羅以顯著的電腦架構圖像來描繪此一數學定義,這些圖像有著普遍的映象;許多都基於遞歸,以至「碎形」的一般意思。 造法     即使將曼德勃羅集合放大2000倍,還是會顯示出類似整個集合的精細結構。 四個製造碎形的一般技術如下: 即使將曼德勃羅集合放大2000倍,還是會顯示出類似整個集合的精細結構。 四個製造碎形的一般技術如下:

碎形也可以依據其自相似來分類,有如下三種:

主條目:碎形分析 如上所述,隨機碎形可以用來描述許多高度不規則的現實世界的物件。其他碎形的應用亦包括[3]:軟體 |

|

增長見聞,感恩ㄜ~~~~

:on_02::on_02::on_02: |

再來一組~~

|

| 所有時間均為台北時間。現在的時間是 07:17 AM。 |

Powered by vBulletin® 版本 3.6.8

版權所有 ©2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.

『服務條款』

* 有問題不知道該怎麼解決嗎?請聯絡本站的系統管理員 *